昭和リバイバル:日本の懐かしい昔の魅力を探る

1926年から1989年にかけての昭和時代は、日本の黄金時代としばしば称されます。この期間は昭和天皇の在位期間全体にあたり、文化的および社会的な大変革を目の当たりにした時代でした。「昭和レトロ」という言葉は、この過ぎ去った時代のノスタルジアと魅力を反映しており、近年では再び脚光を浴び現代の人々を魅了しています。このトレンドは、ファッションやデザイン、料理芸術からエンターテインメントに至るまで、日本の生活のさまざまな側面にスポットを当て、今なお続く豊かな文化的背景を提供しています。

昭和レトロとは

昭和レトロとは、昭和時代の雰囲気と現象を凝縮し、シンプルさと活気を兼ね備えたデザインが特徴です。この美学は、ファッション、建築、日用品などに現れ、伝統とモダンが混在する時代を反映しています。その魅力は、生活がより単純でコミュニティに焦点を当てた時代への郷愁にあり、懐かしさを感じさせます。

歴史的背景と発展

昭和時代は、日本にとって大きな変革の時期でした。第二次世界大戦へと突入し、戦争による荒廃と苦難を経て、戦後は劇的な経済成長と近代化の時代を迎えました。特に1950年代から1970年代にかけての期間は、昭和レトロ再燃の焦点となっています。この時期、日本は飛躍的な技術革新と繁栄を遂げ、現代の贅沢品と利便性に満ちたライフスタイルが確立されました。

多くの困難があったにもかかわらず、この時代はコミュニティの精神とレジリエンス(回復力)も特徴的でした。日本がデジタル時代に移行する中で、当時の日用品や文化的な遺産は次第に色褪せていきました。しかし、最近になって再び関心が高まっているのは、過去のシンプルさと職人技に触れたいという人々の願望が表れているからです。

大衆文化における昭和リバイバル

過去10年間で、昭和時代への関心が着実に高まっています。かつては「ダサい」と見なされたものが、今ではレトロシックとして受け入れられています。このノスタルジアの波は、ファッションやメディア、旅行に至るまで、現代文化のあらゆる側面に浸透しています。2005年公開の映画「ALWAYS 三丁目の夕日」とその続編は、昭和時代のロマンチックなエッセンスを捉え、観客の多くが心を打たれました。最近では、NHKの朝ドラ「とと姉ちゃん」が同様の感情を喚起し、この時代の可能性と意欲を強調しています。

昭和ノスタルジアを活用するビジネス

ビジネスもこのノスタルジックな関心を活用し、昭和をテーマにした遊園地やショップを展開しています。お台場や柴又では、昭和30年代をモチーフにしたテーマパークが訪問者を惹きつけ、昔を懐かしむ体験を提供しています。池袋や横浜の昭和風の甘味処や、レトロなバーやカフェは、その時代の本物の味を提供しています。熱海や青梅などの地方では、保存された文化的ランドマークやノスタルジックな雰囲気を利用して昭和遺産をアピールし、観光客を惹きつけています。

昭和レトロの現代的魅力

昭和レトロの復活は、急速に進むテクノロジー主導の現代社会への反動と見なすことができます。安定感と親しみやすさを提供し、よりシンプルでコミュニティ重視の時代への逃避を促します。経済の停滞と先行きの不透明さに直面する若者世代は、楽観主義と集団的努力の時代に目を向けることで心の安らぎを見出すことができます。この傾向はますますデジタル化が進む時代において、触覚的で具体的なものを求める人々に多くの共感を呼んでいます。

レトロスペクティブ比較: 大正ロマンと平成レトロ

昭和レトロは、昔の日本を異なる時代を通じて探求する広範なトレンドの一部です。大正ロマンは、大正時代(1912年〜1926年)を対象とする言葉で、西洋と日本の美学の融合で知られ文化的実験とロマン主義の時代を反映しています。この時代の彩度を抑えた色調と緻密なデザインは、ノスタルジックでありながら洗練された魅力を提供しています。

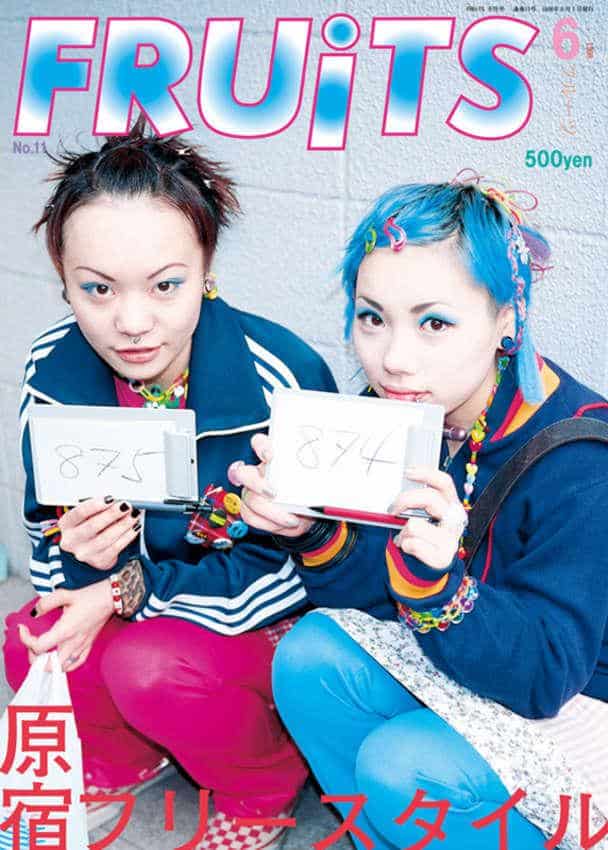

一方、平成レトロは1989年から2019年の期間に焦点を当てています。この時代は、著しい技術の革新と文化の転換が顕著でした。西洋における「Y2K」スタイルやファッションの広がりに匹敵するものとして、平成レトロは原宿ガールズ、平成ギャル、ビジュアル系など、この時期を定義した文化的トレンドと技術革新を称え、日本の急速な進化に対する独特な視点で振り返っています。これらのジャンルは共に、日本の文化的景観の豊かな側面を提供し、それぞれが独自の特徴と重要性を担っています。

昭和レトロは昔の日本への架け橋となり、懐かしくも活気に満ちた過ぎ去った時代を覗く機会を与えてくれます。その人気の高まりは、昔ながらのシンプルさと本物への憧れを象徴しています。昭和の美学と価値観を取り入れることで、現代社会はインスピレーションと安らぎを見出し、今なお影響を与え魅了する文化遺産と再びつながることができるのです。この再燃は、日本の豊かな歴史を称えるだけでなく、複雑な現代社会に対する意義ある対抗策ともなり得ます。